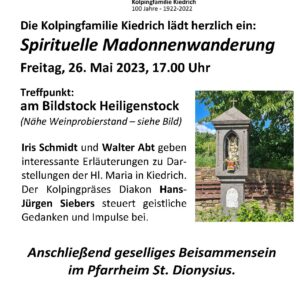

Der „Heiligenstock“ an der gleichnamigen Weinbergslage war der ideale Treffpunkt. Der Bildstock mit Doppelmadonna und den vier Weinheiligen Hildegard, Johannes der Evangelist, Urban und Bernhard von Clairveaux entstand hier im Jahr 1986 auf Initiative von Pfarrer Dr. Alfred Mann. Die Vollplastik der Doppelmadonna ist aus weißem Kalkstein gefertigt. Das Jesukind hält eine Rebe mit zwei Trauben. Solche Traubenmadonnen sind fester Bestandteil der religösen Kunst der Weinkultur und vor allem in deutschsprachigen Weinbaugebieten oft zu finden, erläuterte Iris Schmidt den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vier Relief-Plastiken der bereits genannten Weinheiligen komplettieren die Säule, die den Mittelpunkt der Gesamtanlage bildet. Sie entstand auf Idee und einem Entwurf von Bruno Kriesel hin. Peter Josef Bibo hatte das Grundstück anlässlich des 125-jährigen Jubiläums seiner Bäckerei der Gemeinde Kiedrich geschenkt, die den Ruheplatz mit Bruchsteinmauer und Ruhebänken errichtete. Den Bildstock stiftete die Katholische Kirchengemeinde, führte Iris Schmidt aus.

Maria – eine Frau verzaubert die Welt

Zweite Station der Wanderung im Marienmonat Mai war die Kapelle des St. Valentinushauses. Hier befindet sich eine ungefasste, das heißt nicht bemalte oder vergoldete, aus Zirbenholz geschnitze Madonnendarstellung. Der Begriff „Madonna“ bezeichnet in der christlichen Ikonographie die Darstellung Marias und geht auf die höfliche Anrede „Madonna“ im Italienischen zurück, die „meine Dame“ bedeutet, so Schmidt. In der Antoniuskapelle in der Talstraße, einem 1902 von Barbara Schäfer gestifteten Gotteshaus, war eine kleine aber feine Pietá das Ziel. Bei der Figur auf dem Altar der neugotischen Kapelle handelt es sich um eine Nachbildung des Gnadenbildes in der Klosterkirche Marienthal, die wiederum Pfarrer Dr. Alfred Mann in Auftrag gegeben hat. „Gnadenbilder sind gemalte oder plastische Darstellungen von Heiligen, von denen Gläubige die Gewährung einer Gnade von Gott erbitten. Häufig handelt es sich hierbei um Darstellungen der Gottesmutter Maria“, erläuterte Iris Schmidt.

Ungefasste, das heißt nicht bemalte oder vergoldete Madonna aus Zirbenholz in der Kapelle des St. Valentinushauses.

Eine „schönste Rheingauerin“ wartete in der St. Michaelskapelle – so bezeichneten die Verantwortlichen des Diözesanmsueums Mainz die Kiedricher Doppelmadonna. Dorthin war das Kunstwerk sechs Jahre lang ausgeliehen, bevor es 2022, nach Abschluss der Restaurierung der Michaelskapelle, zurück an seinen angestammten Platz kam. Die Doppelmadonna ist mit 160 Zentimetern fast lebensgroß und besteht aus einem Lindenbaumstamm. „Etwas Besonderes“, wie Iris Schmidt bemerkte, „denn die meisten Doppelmadonnen bestehen aus zwei an der Rückwand ausgehöhlten Teilen“. Schöpfer war vermutlich der spätgotische Bildhauer Peter Schro, der auch die Häscher der Kreuzigungsgruppe auf dem Kirchhof geschaffen hat. Der Kiedricher Kunstschmied Clesgin Spengeler hat den siebenarmige Leuchterkorb mit „sieben munteren Putten im besetzten Wolkenkranz“ geschaffen.

Der Kiedricher Kunstschmied Clesgin Spengeler schuf die siebenarmige Leuchterkrone der Doppelmadonna.

Walter Abt singt Kirchenlied “Salve Regina”

Den hörenswerten Erläuterungen folgte eine hörenswerte Gesangseinlage von Walter Abt. Der ehemalige Kiedricher Chorbub sang das lateinische Marien-Antiphon „Salve Regina, mater misericordiae“ (Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit). Dieses traditionsreiche Lied werde beim täglichen Stundengebet der Katholischen Kirche nach der Vesper (Abendgebet) oder der Komplet (Nachtgebet) gebetet oder gesungen, erklärte Walter Abt. Der Text aus dem 16. Jahrhundert werde Hermann von Reichenau, Benediktiner der Abtei Reichenau zugeschrieben, so Abt weiter.

Walter Abt (Dritter von links) sang in der St. Michaelskapelle das „Salve Regina“. Zuvor erläuterte er die Geschichte dieses traditionsreiches Kirchenliedes aus dem 16. Jahrhundert.

Von liebreizender Schönheit und mit Superlativen überhäuft

Die Säkularisation brachte 1807 die Terakotta-Madonna nach Kiedrich. Nach einer Zwischenstation an der Wand der Chorschule fand sie 1860 ihren endgültigen Platz an einer Säule der Basilica minor St. Valentinus. „Terrakotta war besonders zur Zeit des sogenannten weichen Stils der Gotik im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts sehr beliebt als Material für Plastiken“, zeigte Iris Schmidt auf. Die Mondsichelmadonna aus der Zeit um 1440 trägt das Jesukind, das einen Granatapfel in Händen hält.

Wird ebenfalls als “schönste Rheingauerin” bezeichnet und in der Literatur als “von liebreizender Schönheit” beschrieben und mit Superlativen überschüttet.