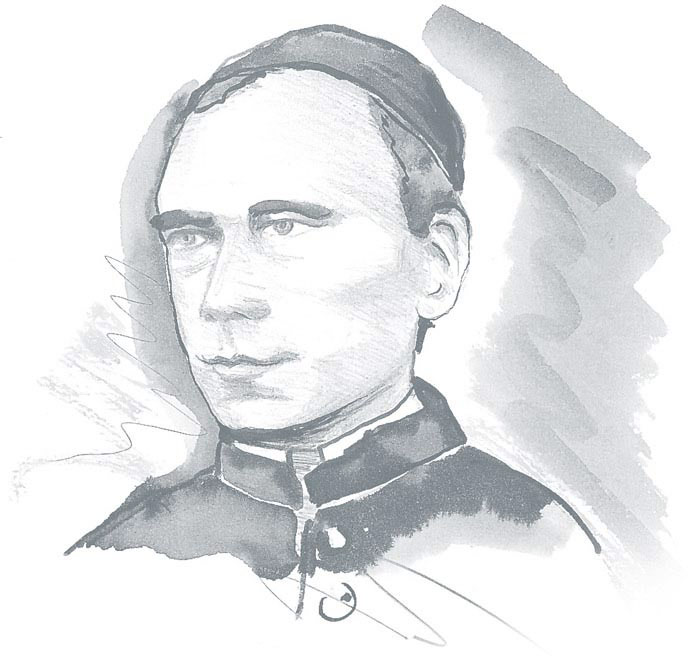

unter Bezug auf den 90. Jahrestag der Ruller Wallfahrtspredigt des Osnabrücker Bischofs Wilhelm Berning vom 27. Mai 1934

Lesung Dtn 4, 32-34.39-40 Evangelium Lk 24, 13-35„

Meine lieben katholischen Männer und Jungmänner.

Es ist eine herrliche Glaubenskundgebung, die wir heute erleben. Das ist keine politische Demonstration, sondern eine rein religiöse Feier. Vom Glauben und der Liebe getrieben, habt ihr euch auf den Weg gemacht, um hier den Segen des Allmächtigen auf euch und eure Familien, auf unser Volk und Vaterland herabzurufen, um das Gelöbnis abzulegen, als echt katholische Männer zu leben, zu streiten und zu leiden.“

Vielleicht sind Sie, seid Ihr jetzt irritiert. Ich hoffe es jedenfalls. Denn mit diesen

Worten – gesprochen am 27. Mai 1934 – also fast auf den Tag genau vor 90

Jahren, hat Bischof Wilhelm Berning hier in Rulle 15.000 Wallfahrer begrüßt.

Eine andere Zeit, eine andere Sprache, andere Zahlen.

„Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind“… So haben

wir es gerade in der Lesung gehört. Machen wir das; suchen wir Antworten, um

der Gefährdung der Demokratie heute, den stärker werdenden

rechtsextremistischen Kräften in ganz Europa zu begegnen.

Forsche einmal in früheren Zeiten nach. Seit 1933 war der Katholik Adolf

Hitler Reichskanzler – zumindest war und blieb er zeitlebens auf dem Papier

katholisch. Mehr als die Konfession werden Bischof Berning Hitlers Zusagen

einer christlichen Prägung des NS-Staates veranlasst haben, dem Reichskanzler

anfangs zu vertrauen. Hitler – und das ist für uns heute wichtig, war nicht als

Ergebnis eines gewaltsamen Staatsstreichs an die Macht gelangt, sondern durch

die Zerstörung der Demokratie von innen heraus, so wie es die Rechten heute in

ganz Europa anstreben und da umsetzen, wo man ihnen nicht entgegen tritt.

Das wäre also die erste Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der

Neuen Rechten: Ihren Lügen nicht auf den Leim gehen. Demokratie, Europa

und seine Institutionen schützen.

Die Kirchen waren die einzigen Institutionen, die sich dem Totalitätsanspruch

des Nationalsozialismus entziehen konnten; zum politischen Widerstand haben

sie nicht aufgerufen. Die überwiegend konservativ-nationale Grundhaltung ihrer

leitenden Köpfe führte sie immer wieder in die Loyalität zur Obrigkeit. In der

Silvesterpredigt Bischof Bernings zum Jahresausklang 1933 kam seine Freude

über die „nationale Erhebung“ – so nannten die Nationalsozialisten die

Machtergreifung damals – und seine Nähe zum neuen Regime deutlich zum

Ausdruck. Unschwer erkennbar war seine Skepsis gegenüber der Weimarer

Republik und ihrer Demokratie. Berning rief den Gläubigen zu: „Wir haben

nunmehr statt der Herrschaft von vielen eine einheitliche Führung. Wir

Katholiken erkennen das Führerprinzip freudig an. Es ist uns ja nichts Neues. …

Wir anerkennen diese staatliche Autorität aus religiöser Auffassung und bringen

ihr Ehrfurcht, Liebe, Gehorsam entgegen.“

Gehorsam gegenüber dem Staat aus religiöser Auffassung? – Das ist eine

gängige Fehldeutung der Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief (Röm

13,1-14), der wir bis heute begegnen. Wie widersinnig das ist, zeigte sich auch

1936 im Emslandlager Aschendorfermoor, als Bischof Berning eben diesen

Gehorsam gegenüber der Obrigkeit von den Gefangenen des Nazi Regimes

einforderte.

In seiner Silvester Predigt von 1933 würdigte der Bischof das Konkordat des

Vatikans mit Hitler-Deutschland vom Juli des Jahres als Ausdruck des Friedens

zwischen Staat und Kirche. Im Vorfeld hatte die Kirche die NSDAP und ihre

Organisationen in den Wahlkämpfen vor der Machtergreifung noch energisch

verurteilt. Das Konkordat war für Hitler nun ein großer Erfolg. Es bedeutete die

außenpolitische Anerkennung des Regimes; im Innern war der politische

Katholizismus ausgeschaltet, die Kirche auf ihren religiösen Bereich zurück

verwiesen. Die Kirche konnte zwar für sich verbuchen, dass sie jetzt über eine

Rechtsgrundlage verfügte – in der trügerischen Hoffnung, dass sich der NS-

Staat an Verträge halten würde. Aber das Klima verschlechterte sich bald und es

zeigte sich, wie hoch der Preis war, den man für die vermeintliche Rettung der

kirchlichen Organisation und ihr Innenleben gezahlt hatte.

Vor 90 Jahren zog Bischof Berning dann hier in Rulle zu Felde gegen das

Neuheidentum der Chefideologen der NSDAP. Er wetterte gegen falsche

Propheten, die eine neue Religion aus Blut und Rasse erklären wollten. In seiner

Predigt stellte er sich angesichts zunehmender staatlicher Übergriffe auch vor

seine Gläubigen. „Die katholischen Vereine zerreißen nicht die

Volksgemeinschaft“, sagte er. Volksgemeinschaft – das war ein zentraler Begriff

der NS-Ideologie. Der Bischof fuhr fort: Ein guter Katholik fühle sich dem Staat

und der Regierung in seinem Gewissen zu Liebe, Ehrfurcht und Gehorsam

verpflichtet.

Diese Gehorsamspflicht werden nicht alle geteilt haben, denn nicht wenige

Gläubige fühlten sich in ihrer Ablehnung des Regimes von der Kirchenleitung

allein gelassen. Konrad Adenauer – er ist in diesen Tagen des 75. Geburtstages

unseres Grundgesetzes in aller Munde – ist ein unverdächtiger Zeitzeuge; er

beklagte 1946 in einem Brief, wie sehr Bischöfe und Klerus auf die

nationalsozialistische Agitation eingegangen seien. (23. Februar 1946, Brief an

Bernard Custodis/Quelle: Konrad Adenauer: Briefe über Deutschland 1945-

1955. München 1999, S. 40-42)

Kritische Worte der Bischöfe wie hier in Rulle nahmen die Gläubigen

aufmerksam wahr. Vor allem fühlten sie sich gestärkt durch die Enzyklika „Mit

brennender Sorge“, mit der Pius XI. 1937 öffentlich den Kampf der

Nationalsozialisten gegen die Kirche brandmarkte. Der Papst verurteilte darin

die Rassenideologie und ergriff auch Partei für die Juden: Das „alttestamentliche

Bundesvolk“ sei Träger wahrer und göttlicher Offenbarung, so schrieb er. An

anderer Stelle sagte Pius XI. öffentlich: „Antisemitismus ist unvertretbar. Im

geistigen Sinne sind wir Semiten.“ Umso mehr stellt sich die Frage: Wo war der

öffentliche Aufstand der Bischöfe gegen die Judenpogrome von 1933 und 1938,

gegen die Nürnberger Rassegesetze von 1935, die Verfolgung und Vernichtung

Andersdenkender?

Als zweite Antwort auf die eingangs genannten Herausforderungen für

unsere Zeit lässt sich deshalb festhalten: Christen dürfen den Blick auf die

Opfer der Geschichte nicht verlieren – auch über den Tellerrand der eigenen

Gemeinschaft hinaus. Diese Erinnerungskultur ist Kern des Christseins. Die

Neuen Rechten schmähen und verhöhnen diese Erinnerungskultur (Gauland:

Vogelschiss – Höcke: Denkmal der Schande).

Dieser Blick auf die Opfer fehlte auch aus Anlass der Angriffskriege,

insbesondere des Überfalls auf die Sowjetunion 1941. Die Bischöfe stellen dem

Angriffskrieg kein klares Nein entgegen, predigten nicht selten

Durchhaltevermögen. Vor dem Russlandfeldzug tönte von mancher Kanzel im

Reich der alte Ruf der Kreuzzüge: Gott will es!

In seinem schon erwähnten Brief an Bernard Custodis, den Pfarrer von St.

Elisabeth in Bonn, kritisierte Konrad Adenauer: Man habe doch gewusst von

den Konzentrationslagern, dass die Gestapo, unsere SS und zum Teil auch

unsere Truppen in Polen und Russland mit beispiellosen Grausamkeiten gegen

die Zivilbevölkerung vorgingen… Und weiter schreibt Adenauer: „Wenn die

Bischöfe alle miteinander an einem bestimmten Tage öffentlich von den

Kanzeln aus dagegen Stellung bezogen hätten, sie hätten vieles verhüten

können.“ Diese Einschätzung mag angesichts des Grauens des Holocaust und

des Vernichtungskrieges in Russland geradezu verzweifelt klingen; aber die

öffentliche Wirkung der Worte einiger Bischöfe – auch Bernings – gegen die

Euthanasiemorde kann belegen, dass Chancen ungenutzt blieben, wo es den

Bischöfen an Mut zur Gegenrede mangelte.

Welches Potenzial zur Nicht-Anpassung im Kirchenvolk vorhanden war,

können wir auch im aktuellen Kirchenboten lesen (Hermann Queckenstedt. Nr.

17/26. Mai 2024, Seite 28-29). Die Osnabrücker Gestapo verwies in ihren

Lageberichten 1934 besorgt auf zahlreiche Wallfahrten – so nach Rulle, Lage

und Kevelaer. Der Unmut über die täglichen Schikanen und die Unterdrückung

vor Ort äußerte sich in einer wachsenden Beteiligung am kirchlichen Leben. Der

Kampf um die Bekenntnisschulen, Prozessionen, Wallfahrten, Jugendaktionen

wurden im ganzen Reich zu Demonstrationen katholischer

Widerstandsbereitschaft. 15.000 Teilnehmer hier, 20.000 Frauen aus dem

Emsland in Wietmarschen. In Köln zählte man 1934 gar 40.000 Teilnehmer! Es

ging bei diesen mutigen Formen von Verweigerung und Nichtanpassung zwar

weniger um politischen Widerstand als um kulturelle Selbstbehauptung. Aber

dieser Protest zeigte den Machthabern, wo zumindest vorerst die Grenzen ihrer

Durchsetzungskraft lagen. Sie verschoben die große Abrechnung auf die Zeit

nach dem Krieg.

So lautet eine dritte Antwort für die Herausforderungen unserer Zeit: Wer

seine Haltung offensiv und mit Gleichgesinnten bekennt, wird stark, der kann

den Strategien der falschen Propheten von Verführung und Gewalt entgegen

treten.

Fazit: Die Palette des Wirkens der Kirche in dieser dunklen Zeit reichte von der

Bereitschaft zur Anpassung und schuldhaftem Versagen über eine breite

Verweigerung an der Basis bis hin zum Widerstand Einzelner, der auch in Haft,

Lager und den Tod führte. Deren Namen kennen wir alle (Pater Delp, die

Lübecker Märtyrer, Geschwister Scholl, Dietrich Bonhoeffer und viele

sogenannte „kleine Leute“). Es war eine überaus grausame Zeit des

Totalitarismus; Nachgeborene sollten zurückhaltend sein, in allzu sicherer

Selbstgerechtigkeit allzu einfache Urteile zu fällen oder auch allzu einfache

Mechanismen der Entschuldung zu suchen.

Es geht darum, die früheren Zeiten zu verstehen: Was waren die

Berührungspunkte zur NS-Ideologie, die Ursachen von Anpassung und Schuld?

Ich meine, sie lassen sich in wenigen Spiegelstrichen festmachen:

– Die Bischöfe waren national konservative Patrioten,

– sie einte die Angst vor dem Bolschewismus.

– Sie waren keine Demokraten.

– Sie standen gegen den Liberalismus der Aufklärung und dessen Werte,

– sie waren aus Milieu und kirchlicher Tradition antijudaistisch geprägt.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat vieles davon überwunden. Demokratie,

Meinungs- und Religionsfreiheit wurden anerkannt. Dennoch gibt es leider nach

wie vor eine wachsende Verbindung konservativer christlicher Milieus mit der

Neuen Rechten. Die Ablehnung des Konzils steht dabei an erster Stelle. Ihr

Kampf gilt den liberalen Werten der Aufklärung. Sie instrumentalisieren

Themen wie Familie, Rechte der Frau, Schutz des Lebens. Sie leugnen den

universalen Anspruch des christlichen Menschenbildes, hetzen gegen die

Integration von Migranten.

Die Bischöfe in den neuen Ländern, die Deutsche Bischofskonferenz und zuletzt

die Bischöfe und Kirchenleitungen in Niedersachen und Bremen haben sich in

beeindruckender Weise zur Demokratie und ihren Werten und zum

europäischen Friedenswerk bekannt. Sie haben die Unvereinbarkeit des

christlichen Menschenbildes mit den Inhalten der Rechtsextremisten betont!

Rassismus und Antisemitismus eine Absage erteilt.

So weit, so gut! Das Beispiel Bernings, sein irrlichterndes Verhalten in der NS-

Zeit, zeigt mir aber zugleich: Auch die Macht eines Bischofs muss sich

demokratischer Rechenschaft und synodaler Prinzipien stellen. Leitung gern,

aber nie wieder Führerkult! Das ist die vierte Antwort und zugleich

innerkirchliche Aufgabe auf die Herausforderungen unserer Zeit.

Wenn mir eines in der Vorbereitung dieser Predigt klar geworden ist, dann ist es

die Kraft der Selbstbehauptung der Kirchenbasis: Verbände, Vereine,

Gemeinden. Vieles davon bricht heute ab. Deshalb will ich an Euch und Sie

zuletzt appellieren: Gehen wir – wie der Herr auf dem Weg nach Emmaus – all

denen nach, die enttäuscht, müde und traurig geworden sind, oft auch zurecht;

die nach vielen guten Jahren jetzt das Boot verlassen, aus dem andere

verzweifelt Wasser schöpfen.

Treten wir den Lügen und Umdeutungen christlicher Werte der Neuen Rechten

entgegen. Gegenrede – gerade aus dem eigenen Umfeld ist mühsam, aber sie

wirkt!

Und gehen wir auf alle Menschen guten Willens zu, wie bei den großen

Demonstrationen gegen die Pläne der AfD zur sogenannten „Remigration“ von

Menschen mit Migrationshintergrund.

Gemeinsam sind wir stark! Nie wieder ist jetzt! Amen

Diakon Dr. Gerrit Schulte, Osnabrück